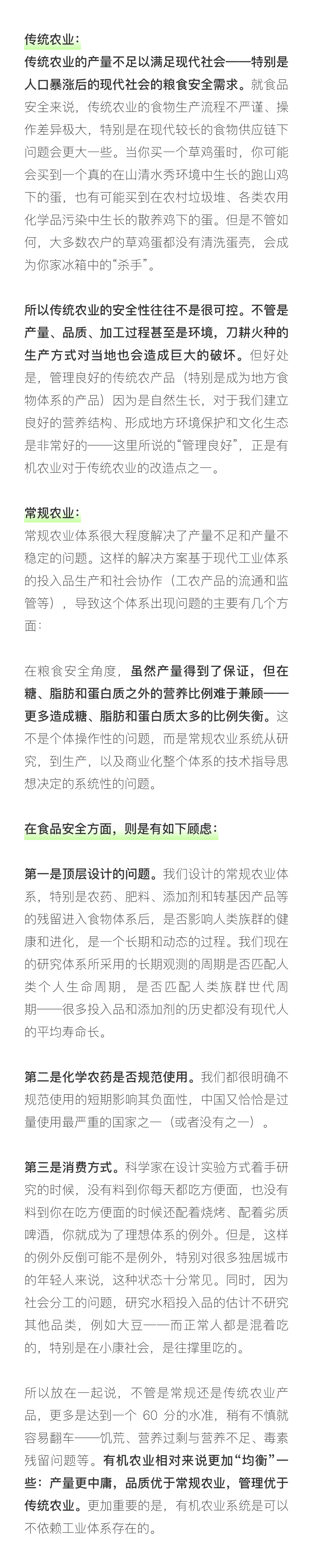

盡管近些年人們越來越關心健康的飲食乃至生活方式,但有機似乎還沒能成為大眾之選。我們和社群里的年輕人聊了聊,對他們提出的許多問題深有同感,于是我們請教了國際有機農業聯盟(International Federation of Organic Agriculture Movements,簡稱 IFOAM,下同)中國辦公室主任李峰。李峰老師的解答為我們認識有機撥清了一些迷霧。

李峰:

這里給大家介紹一下 IFOAM 對有機農業定義:有機農業是一種能維護土壤、生態系統和人類健康的生產體系。遵從當地的生態節律、生物多樣性和自然循環,不依賴會帶來不利影響的投入物質(即便投入品本身是自然產物,對環境和人體有害也不行);追求與自然雙向的溝通,接受其關懷而非索要和濫用資源地“啃老”。

有機農業是傳統農業、創新思維和科學技術的結合,有利于保護我們共享的生存環境,也有利于促進包括人類在內的自然界的公平與和諧共生。不是簡單幾句“不使用農藥、不使用化肥、不使用某某”的一種農業方式。

上:禾然有機產品的“有機產品認證證書”

下:每個有機產品包裝自帶“有機碼”,消費者可掃碼追溯

我們非常鼓勵如果有時間、有能力、有興趣的消費者,最好能親身和農場、土地和食物建立更多直接聯系。國內大多數的有機農場也都有很好的線上服務,很多城市周邊的有機農場,本身也是農業旅游的引領者。

在參訪時可以留心觀察這幾個地方:農場是否自己堆肥、是否自留有機種子、是否有和諧多樣的生態環境,還可以順便看看農場工人的餐食是否也是有機食品。不過國內能做全這些的農場還不多就是了。但是,正常的有機產品和服務還是能滿足消費者的。

山東煙臺的旭耕有機農場

新疆的半畝園有機農場

GREEN AND SAFE 的昆山農場

李峰:這其實是我日常接觸消費者時強調最多的一點:不要混淆“傳統農業”和“有機農業”的概念。20 年前或者很久以前的食品都屬于“傳統農業食品”而非“有機食品”,可能有些東西是共通的,但是基本的理念和操作不一樣。比如對于消費者來說,有機食品最基本的“全程可追溯”要求,多數傳統農業都達不到的。

有機農業和傳統農業的區別就在于:科學技術,有機農業是在現代常規農業發展的基礎上互生而出的。第一次世界大戰前期,以德語地區為主的人們觀察到了現代常規農業長期操作的短板,于是在從世界觀到方法論以及實踐技術全面反思的基礎上,形成了這樣一套新的農業、食品直至生活體系的實踐,并天然與可持續發展相應。

現在國外還有了近郊有機農場、集有機產品體驗和低碳生活方式于一身的有機酒店,甚至有將旅游業和有機產品深度結合、實現有機的一二三產融合的有機示范區,有機產業正變得更加多樣。

德國的有機酒店 Bio- & National Park Refugium Schmilka|圖片來源:Bio Hotels

但目前也有在認證方面比較有爭議的品類,比如有機水和有機食鹽。

但是,如果從理念角度來說,可持續地獲取天然礦泉水而非破壞性的開采,會更符合有機的理念,也可能會被一些國家或者機構認證為有機。我在德國紐倫堡有機展也看到贊助方中有有機水,有些地方也會有可持續開采的礦鹽被認證成有機。不過,中國目前沒有將其列入名錄。

中國有機認證標準體系的嚴格度在國際上都是出名的。專家們在長期實踐中也會將一些風險特別高、或者技術難度還非常大的產品剔除出認證名錄,比如,蜂蜜依然不在中國有機認證名錄中,枸杞則在剔除很久后開放試點。

與常規產品相比,有機產品的監管力度更大,風險反而相對更小,不合格率還是低很多的。

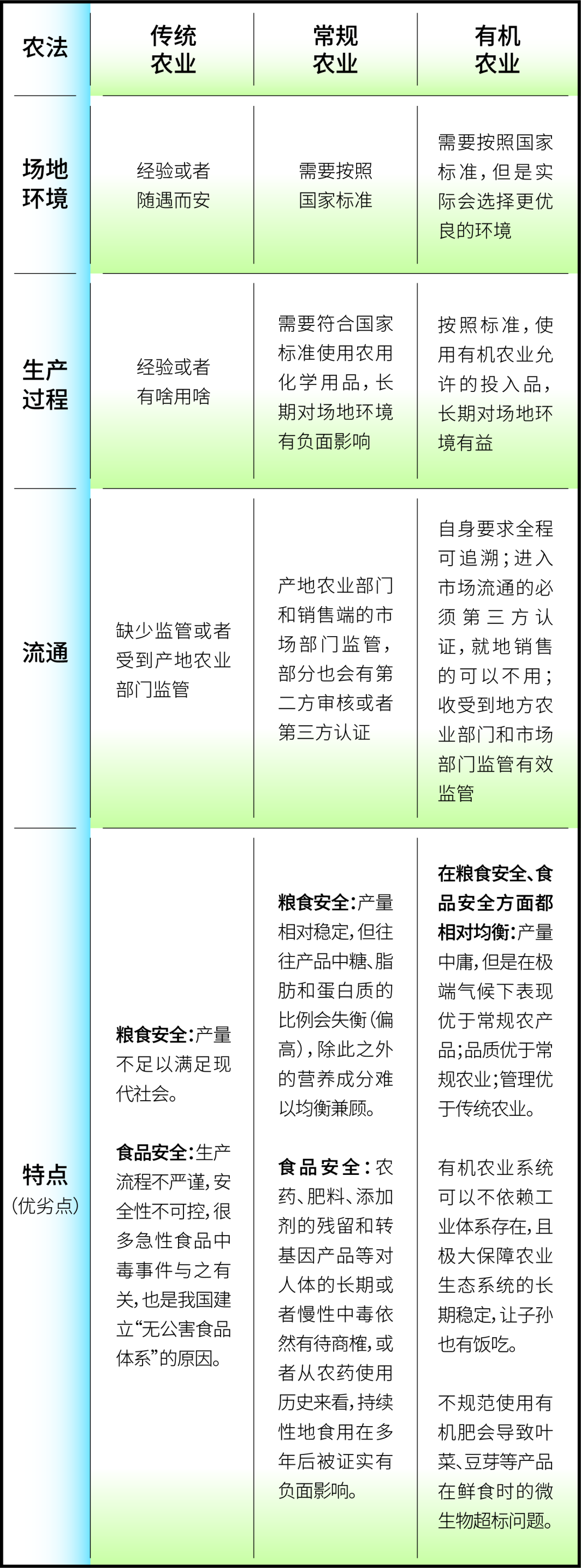

傳統農業,常規農業,有機農業的區別

不得不承認,現代社會化大分工會讓我們失去很多與自然、與人的聯結,以及自然屬性為我們帶來的先天有益的東西。我是更愿意接受更自然的食物,而非更人工的食物。

有機食物像是人與和諧自然環境的鏈接。可以試著從改善與食物的關系開始,思考如何處理和其他生物的關系,處理人與自然的關系。這與處理你和父母的關系、處理與周邊人的關系一樣,都有共通的相處之道。